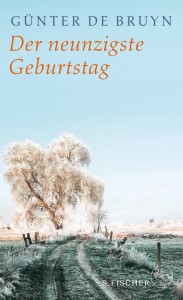

De Bruyn wirft einen Altersblick auf den Zustand der Heimat. Was er sieht, gefällt ihm nicht.

De Bruyn wirft einen Altersblick auf den Zustand der Heimat. Was er sieht, gefällt ihm nicht.

Im neuen Buch de Bruyns bekommen alle ihr Fett weg: ungeduldige Väter, verlorene Söhne, gendergerechte Sprachverhunzer, Geschäftemacher, Flüchtlings-Bejubler, ignorante Westjournalisten, eine dem vermuteten Zeitgeist hinterhertaumelnde evangelische Kirche und die neumodische Technik. All dies betrachtet Leonhardt Leydenfrost, de Bruyns Sprachrohr im Roman, gleichermaßen skeptisch.

Er ist ein Bibliothekar im Ruhestand und hatte im Osten Deutschlands gearbeitet, seine Schwester Hedwig, Kinderärztin, im Westen. Jetzt wohnen beide auf dem Gut ihrer Vorfahren im Brandenburgischen. Mit auf dem Hof leben Leonhardts Tochter Wilhelmine mit ihrem Sohn Walter sowie Fatima, eine bosnische Ziehtochter Hedwigs.

Hedwigs 90. Geburtstag soll auf Betreiben ihres Bruders groß gefeiert werden. Weil Hedwig als die mittlerweile “legendäre Hedy” eine der Gründerinnen der Grünen war, erinnert sich auch die Partei ihrer und will sie einspannen in die Werbung für eine Willkommenskultur und die Ehe für alle. Dazu passt, dass die Jubilarin statt um Geschenke um Spenden für den auf ihr Betreiben gegründeten Förderverein Flüchtlingskinder bittet. Solche sollen nämlich in die Gebäude der Aktion Neue Heimat, ehemals LPG, einziehen, kommen dann aber doch nicht, weil die unbegleiteten Flüchtlinge keine Kinder, sondern junge Männer sind, die sich der Provinz verweigern. Was auch kein Problem ist für den gut vernetzten Gebäude-Vermieter, einen ehemaligen Stasi-Mann, der sein Geld dann eben mit Tourismus macht und dem Wilhelmine als Mitarbeiterin und Geliebte verbunden ist.

Das Buch berührt, wenn de Bruyn, selbst Jahrgang 1926, die Hinfälligkeit alter Leute beschreibt, die unspektakuläre Schönheit der märkischen Landschaft oder die sozialen Strukturen des Dorfes, wo Alteinwohner mit Zugereisten wenig zu tun haben wollen. In einem der Sätze des Romans beschreibt sich Leonhardt als jemanden, “der nie mit dem Kopf durch die Wand gewollt hatte, vielmehr immer dazu geneigt war, ein Schlupfloch in ihr zu suchen oder sie zu umgehen.” Das ist eine Haltung, die de Bruyn wohl auch für sich selbst in Anspruch nehmen würde. Er war auch in Werken wie dem Vorgänger-Roman “Neue Herrlichkeit” (1984) eher der wohlüberlegten Skepsis als einem hurra rufenden Draufgängertum in die eine oder andere Richtung verbunden. Sein neues Buch ist ein Anlass, auch in den älteren noch einmal nachzulesen.

Das Buch ist bei Fischer erschienen und kostet 22 Euro.

- Interessiert an Ostdeutschland, Medien und Meinungen? Dann teilen Sie doch den Text.

Share on Linkedin

Share on Linkedin Tweet about it

Tweet about it Print for later

Print for later Tell a friend

Tell a friend

Nach Kategorien sortieren

Letzte Artikel

- Abgeschlossenes Sammelgebiet

- Ost-Identitäten als soziales Kapital

- Der Mäzen aus dem Waisenhaus

- Weltall, Erde, Mensch

- Vom unsichtbaren Visier in den Granatenhagel

- Mohren, Missionare und Moralisten

- Der Osten und das Unbewusste

- Füllt mir eure Daten in mein Säckel

- Vertrieben, zensiert, gefördert

- Eine Jugend in Prag

- Sprachstanzen und Gedankenmuster

- Nu da machd doch eiern Drägg alleene!

- Mit dem Rolli in die Tatra-Bahn

- Der Teufel in Moskau und im Nationaltheater Weimar

- Low noise? Dreht die Regler auf!

Stimmen-Tags

Beatles-Oldie Brigadier Broiler Bückware Dummheit Ellenbogen Gemischt-Sauna größtes Glück Hartz IV Hase im Rausch Hausbuch Hilbig Honecker intolerant Kollektiv komisch Konsum Mangelwirtschaft Mauer Mokkafix Neid Oertel Patenbrigade Pflaumenmus Pionier Russen Russisch S50 Scheiße Schwarz-weiß Sex Solidarität Sport Stagnation Stasi Stern-Recorder Stimme der DDR Titten-Bilder Trabi tragisch Vita-Cola Wende weniger verkrampft Westfernsehen Wilhelm PieckLetzte Kommentare

- Redaktion bei Ost-Identitäten als soziales Kapital

- André Beck bei Ost-Identitäten als soziales Kapital

- Redaktion bei Inzest und Liebe

- Redaktion bei Colegas estrangeiros: Mosambikaner in der DDR

- Mario Kluge bei Ein Denkmal der Arbeit